【初心者向け】Qiitaで技術イベントを成功させる!企画・集客・運営 完全ガイド

作成日:25.03.16

「社内やコミュニティで、技術に関するイベントを開いてみたい!」

「でも、どうやって人を集めたらいいんだろう?」

「初めてのイベント運営、何から手をつければいいか分からない…」

そんな風に悩んでいませんか?

技術者同士が集まり、知識や経験を共有する技術イベントは、スキルアップや新たな繋がりを生む素晴らしい機会です。そして、その企画・集客・運営に「Qiita」が非常に役立つことをご存知でしょうか?

この記事では、技術情報共有サービス「Qiita」を最大限に活用し、初心者でも安心して技術系イベントを成功させるための具体的なステップを、私の経験も交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたも自信を持ってイベント開催の第一歩を踏み出せるはずです!

なぜ「Qiita」が技術イベント開催にぴったりなのか?

数あるプラットフォームの中で、なぜQiitaが技術イベントと相性が良いのでしょうか? その理由は大きく3つあります。

1. 技術に関心のある人が集まっている

Qiitaは、エンジニアやプログラマーが日常的に情報収集や発信を行う場所です。つまり、あなたのイベントのターゲットとなる可能性の高い人たちが、すでにそこにいるのです。イベント告知をすれば、関心のある人の目に留まりやすいという大きなメリットがあります。

2. 情報発信・共有がしやすい

Qiitaの記事形式は、イベントの目的、内容、対象者などを分かりやすく伝えるのに最適です。タグ機能を使えば、「#Python」「#初心者向け」「#勉強会」のように関連キーワードで情報を届けたい層にアプローチできます。

3. イベント告知・管理ツールとの連携

connpass や Doorkeeper といったイベント告知・管理サービスと連携しやすい点も魅力です。Qiitaでイベントの魅力を伝え、実際の申し込みは専用ツールへ誘導する、というスムーズな流れを作れます。

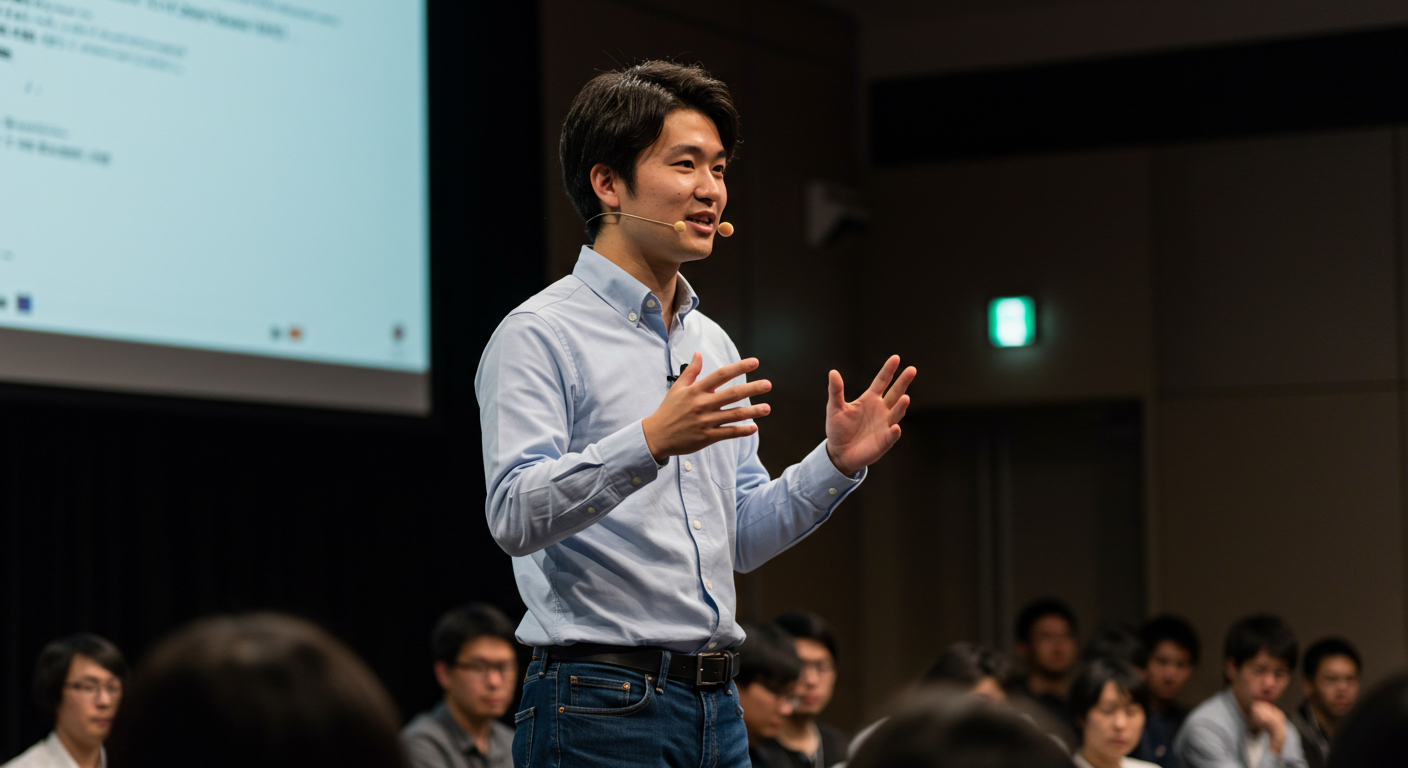

特に相性が良いのが「LT(ライトニングトーク)」

LT(ライトニングトーク)は、一人5〜10分程度の短い時間で行うプレゼンテーション形式です。

- 発表者: 準備の負担が少なく、気軽に挑戦しやすい。

- 参加者: 短時間で多様なテーマに触れられ、飽きにくい。

- テーマ: 技術的な話から、自作ツールの紹介、ちょっとしたTips、失敗談まで自由度が高い。

以前、私が関わったイベントで「爆速で開発環境を作るための秘伝のタレ」といったLTがありましたが、具体的なツール紹介とデモが非常に好評でした。このように、短時間で濃密な情報を交換できるLTは、Qiitaユーザーとの親和性が高く、イベントの目玉企画になりやすいです。

【STEP1】イベントの骨子を決めよう!企画の基本

魅力的なイベントを作るための最初のステップです。

1. 目的とターゲットを明確に

- 「何のために」このイベントを開くのか? (例: 特定技術の知識共有、初心者向けハンズオン、社内交流促進)

- 「誰に」来てほしいのか? (例: Web系エンジニア、学生、〇〇の技術に関心のある人)

ここが曖昧だと、内容も告知もぼやけてしまいます。目的とターゲットを具体的に言語化しましょう。

2. 心を掴むテーマ選び

参加者が「面白そう!」「役に立ちそう!」と感じるテーマを選びましょう。

- トレンド技術: 最近話題のフレームワーク、AI関連など

- 実務ノウハウ: 開発効率化、テスト手法、チームビルディングなど

- 特定のテーマ深掘り: 特定言語の応用、ツールの活用事例など

- 趣味 x 技術: 自作キーボード、IoT、ゲーム開発など (意外な組み合わせが人気を集めることも!)

ヒント: Qiitaで最近「いいね」が多い記事や、話題のタグを参考にすると、参加者の興味関心を探る手がかりになります。

3. 開催日時と場所(オンライン/オフライン)

- オンライン: 平日夜や週末など、参加しやすい時間帯を選びましょう。ZoomやGoogle Meetなどが定番です。

- オフライン: アクセスの良い会場を選びます。Wi-Fi環境、プロジェクター、マイクなどの設備確認は必須です。

- ツール活用: 日程調整には調整ちゃんのようなツールを使うと便利です。

4. 参加したくなるイベントタイトル作成術

タイトルはイベントの顔!パッと見て内容が分かり、興味を引くものが理想です。

- 具体的に: 「〇〇入門ハンズオン」「△△活用事例LT会」

- ターゲットを明確に: 「初心者歓迎!」「〇〇エンジニア向け」

- メリットを提示: 「明日から使える!」「効率UP!」

- 数字を入れる: 「3つのポイント」「5分で分かる」

- 魅力的なキーワード: 「最新」「徹底解説」「裏話」

例: 「【初心者歓迎】React基礎ハンズオン 〜手を動かして学ぶWeb開発の第一歩〜」

【STEP2】Qiitaをフル活用!効果的な参加者募集テクニック

イベントの骨子が固まったら、いよいよ集客です。

1. 最重要!魅力的な「告知記事」を書く

Qiitaでイベント告知記事を書きましょう。これが集客の要です!

- 魅力的なタイトル: STEP1で考えたタイトルを使いましょう。

- イベント概要: 開催日時、場所、形式(LT会、勉強会など)、タイムスケジュールを分かりやすく記載。

- 目的とターゲット: 「どんな人のための」「何を得られる」イベントなのかを明確に。

- 内容紹介: どんなテーマの発表があるのか、具体的に紹介。登壇者が決まっているなら紹介文も。LTならタイトルだけでもOK。

- 参加するメリット: 「こんな知識が身につく」「こんな人と繋がれる」など、参加意欲を高める言葉を。

- 参加方法: connpassなどの申し込みページのリンクを分かりやすく掲載。「こちらからお申し込みください!」と明確に誘導。

- ハッシュタグ: 関連性の高いタグを複数つける。(例: #イベント告知, #勉強会, #Python, #初心者向け)

ポイント: ただ情報を羅列するだけでなく、熱意を込めて、読者に語りかけるように書くと、より魅力が伝わります。過去のイベントの様子が分かる写真があれば、ぜひ掲載しましょう。

2. connpass等との連携で管理を効率化

Qiitaの記事から、connpassやDoorkeeperのイベントページへ誘導するのが王道パターンです。これらのツールを使えば、

- 参加申し込みの受付・管理

- 参加者リストの確認

- リマインダーメールの自動送信

- 参加者への一斉連絡

などが簡単に行え、運営の手間を大幅に削減できます。

3. ハッシュタグとSNSで拡散!

- Twitter連携: Qiita記事を投稿する際に、同時にTwitterにも投稿しましょう。イベント用のハッシュタグ(例: #tech_event_xyz)を決めて告知すると、参加者同士の交流も促進できます。

- 関連コミュニティで告知: FacebookグループやSlackコミュニティなど、関連性の高い場所があれば、ルールを守った上で告知させてもらうのも有効です。

- 登壇者にも協力依頼: 登壇者自身にもSNSなどで告知してもらうと、さらに認知が広がります。

【STEP3】当日を成功させる!運営のポイント

準備が整い、いよいよイベント当日。スムーズな運営のためのポイントです。

1. 登壇者への手厚いサポート

登壇者はイベントの主役です。安心して発表に集中できるよう、しっかりサポートしましょう。

- 事前コミュニケーション: テーマや内容について事前にすり合わせ。発表時間や形式の確認。

- 資料作成サポート: 必要であれば、スライド構成のアドバイスやレビューを行う。

- リハーサル: 特にLT形式の場合、時間内に収まるか確認するリハーサルは重要です。機材の接続確認も忘れずに。

- 当日のケア: 緊張をほぐす声かけや、進行のサポート。

2. スムーズな進行のための準備

- タイムスケジュール作成・共有: 参加者にも事前に共有しておくと親切です。

- 司会・進行役: 時間管理をしっかり行い、場を盛り上げる役割。

- 機材チェック: プロジェクター、マイク、スクリーン、タイマーなど、開始前に必ず動作確認!オンラインなら配信ツールの設定も。

- アイスブレイク: 最初に参加者同士が軽く交流できる時間(自己紹介タイムなど)を設けると、場の空気が和みます。

3. フィードバックを次に活かす

イベント終了後、参加者にアンケートをお願いしましょう。Googleフォームなどが手軽です。

- 聞くこと: イベント全体の満足度、各発表への感想、運営面での改善点、今後扱ってほしいテーマなど。

- 活用: 集まった意見は運営チームで共有し、次回のイベント企画に必ず活かしましょう。良かった点、改善すべき点を具体的に洗い出します。

- お礼と報告: 可能であれば、アンケート結果の概要や次回への意気込みなどをQiita記事やSNSで報告すると、参加者との良好な関係構築に繋がります。

まとめ:勇気を出して、技術イベント開催の一歩を踏み出そう!

技術イベントの企画・運営は、確かに準備が大変な面もあります。しかし、Qiitaという強力なプラットフォームを活用すれば、初心者でも効果的に集客し、スムーズに運営を進めることが可能です。

何より、イベントを通じて得られる知識や人との繋がりは、エンジニアとしての成長に大きなプラスとなるはずです。

この記事を参考に、まずは小さな規模からでも構いません。ぜひ、あなたのアイデアを形にする技術イベントの開催にチャレンジしてみてください!